Mehr als 100 Millionen Songs auf Spotify; mehrere Tausend Filme und Serien auf Netflix und bei Amazon Prime. Die Stimme des materialistischen Kapitalismus in uns sagt: Das ist perfekt! Jetzt können alle wirklich genau das lesen, hören und sehen, was sie wollen. Niemand muss mehr Wochen auf einen Import aus den USA warten oder darauf, dass eine Serie endlich im deutschen Fernsehen läuft – und dann auch noch nur übersetzt.

Und irgendwie ist da ja auch etwas dran: Ich freue mich auch darüber, jedes englische Buch schon am Erscheinungstag als eBook auf meinen Reader zu bekommen oder online jederzeit (fast) jedes Computerspiel kaufen zu können, egal wie alt. Gleichzeitig fehlt mir aber auch irgendwie das Hochgefühl, bei einem Urlaub in England endlich all die Bücher kaufen zu können, auf die ich mich schon lange freue und mich mit Lesestoff für die nächsten Monate einzudecken. Oder die Spannung beim Gang zu Karstadt Hören und Lesen, welche Spiele in den Regalen stehen und ob sich vielleicht ein besonderes Schnäppchen machen lässt. Heute landet die vorbestellte Neuerscheinung automatisch auf meinem Reader und IsThereAnyDeal schickt mir eine Mail, wenn ein Spiel, das ich mir gemerkt habe, irgendwo im Angebot ist.

Spricht da ein gehöriges Maß an Nostalgie? Sicherlich, aber in den letzten Jahren bin ich immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass universeller Zugang und einfache Verfügbarkeit auch ihre Schattenseiten haben. Am deutlichsten ist mir das geworden, als ich Hartmut Rosas Wälzer Resonanz gelesen habe (hier eine Zusammenfassung im Podcast), in der dieser eine soziologische Theorie des guten Lebens entwickelt, die mir nicht nur sehr überzeugend erscheint, sondern auch genau diese Schattenseiten herausarbeitet:

Kontrolle zerstört Resonanz

Rosas zentraler Begriff ist Resonanz, die er für ein gutes und glückliches Leben für unabdingbar hält, und deren Fehlen der in unserer Zeit erkennt. Resonanz ist für Rosa eine Art, wie wir der Welt gegenübertreten und wie wir ihr erlauben, uns zu verwandeln. Damit dies gelingen kann, müssen wir selbst und unser Gegenüber – sei es eine Person, ein Musikstück oder eine Idee – uns jeweils in unserer eigenen Logik gleichberechtigt begegnen.

Während uns das bei Menschen unmittelbar eingängig scheint, wirkt der Gedanke bei Kunstwerken oder Städten erst mal etwas befremdlich. Und doch kennen die meisten – hoffentlich – diese Momente, in denen wir etwas hören, sehen oder empfinden, das uns in unserem Tiefsten und Innersten berührt. Etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben, das uns überrascht und doch etwas in uns zum Klingen bringt – eben Resonanz erzeugt. Ähnliches kennen einige vielleicht von einem Hobby, das uns über Jahre begleitet, dem Spaziergang im Wald oder dem Treffen mit alten Freund*innen. Hartmut Rosa spricht hier auch gerne vom „leuchtende Augen“-Index.

All diesen Erfahrungen ist gemein, dass wir sie im Kern nicht kontrollieren können. Wir können sie nicht herbei planen, in den Kalender eintakten oder online kaufen. Wir können aber Gelegenheiten dafür bieten, wir können uns öffnen und in unserem Denken und Handeln den Raum dafür schaffen, uns berühren zu lassen. Ja, diese Vorstellung ist im Kern romantisch und in unserer durchoptimierten und -getakteten Welt vermutlich auch Ausdruck großer Privilegien, aber genau das ist Rosas zentraler Punkt:

Die (post-)moderne kapitalistische Gesellschaft zwingt uns Menschen fast schon dazu, immer mehr Ressourcen anzusammeln und immer mehr Aspekte der Welt unter unsere Kontrolle zu bringen. Nur so kann es uns irgendwann gelingen, den für Resonanz notwendigen Raum zu schaffen – so zumindest die implizite Drohung des Kapitalismus. Das Problem ist nun jedoch, dass sich Kontrolle und Resonanz gegenseitig ausschließen: Was wir vollständig kontrollieren, kann uns nicht mehr mit seiner eigenen Logik begegnen. Es ist für uns – in Rosas Worten – „stumm“ geworden.

So beschreibt der Autor und Fernsehmacher Stefan Stuckmann seinen Blick auf seine ehemalige Leidenschaft, die Fernseh-Serien:

Möglicherweise also sind all die Serien, die uns von immer mehr Anbietern auf den Schirm gedrückt werden, gar nicht schlechter als ihre gefeierten Vorgänger – uns fällt es nur schwerer, ihre Qualität wahrzunehmen, eben weil uns das Bingen erlaubt, unseren niederen Instinkten und ihrem Ruf nach Mehr-Mehr-Mehr nachzugeben – und eben nicht eine Woche auf der Frage rumzukauen, was diese letzte Szene, der letzte Blick, das letzte Wort jetzt bedeutet für Don und für Peggy und den Lauf der Dinge.

Der universelle Zugang zu den Medien sorgt also dafür, dass wir immer mehr den Kontakt zu ihnen verlieren und sie bedeutungslos werden. In ganz engen Nischen gibt es aber vielleicht noch das eine Besondere, das uns reizt: die ledergebundene Version des großen Fantasy-Epos oder die Limited Edition eines Spiels. Sie sind begrenzt, sie sind mit Aufwand verbunden und meist auch ziemlich teuer. Sie haben „Gewicht“ und Bedeutung.

Algorithmische Auswahl statt sozialer Beziehung

Der universelle Zugang zu den unterschiedlichen Medien – seien es Texte, Filme, Serien, Musik oder anderes – bringt ein hohes Maß an Kontrolle mit sich. Gleichzeitig schafft er ein weiteres Problem: Aus dem unüberschaubaren Angebot gilt es nun, das „genau Richtige“ auszuwählen. Die beste Serie für uns ganz persönlich, das Musikstück, das genau unsere Stimmung spiegelt und das Sachbuch, das uns im Leben genau jetzt voranbringt.

Und weil wir all die Medien ohnehin schon in einer praktischen Datenbank haben, liegt es nahe, für die Auswahl einen Algorithmus zu nutzen. Also eine automatisierte Empfehlung, die unsere Vorlieben und Abneigungen angeblich so gut kennt, dass sie genau weiß, was wir jetzt in diesem Moment wollen. Dem Science-Fiction-Fan wird eine entsprechende Serie empfohlen und dem Metaller das nächste Musikstück. So folgt Song auf Song, die ich eigentlich gar nicht mehr richtig wahrnehme und von denen ich meist nicht mal weiß, wie sie heißen und wer sie spielt.

Das Gegenbeispiel zu diesem bedeutungslosen Strom aus Berieselung ist die klassische Sendung im Musikradio, die leider immer seltener geworden ist: Ein*e Moderator*in stellt auf der Grundlage ihres Musikgeschmacks und ihres Musikwissens eine Sendung zusammen, kommentiert die Stücke und ordnet sie ein. Ja, diese Moderator*innen fungieren als – Achtung, böses Wort – „Gatekeeper“, aber gleichzeitig können sie kompetente Orientierung bieten und auf Neues sowie Überraschendes hinweisen. Wir als Hörer*innen wiederum können diesen Geschmack teilen, uns an ihm reiben oder uns überraschen lassen. Im Zweifel können wir natürlich auch ausschalten.

In diesem Beispiel ist die Empfehlung kein automatisierter Prozess, sondern ein menschlicher. Hinter der Auswahl der Musik steckt eine bewusste Intention, die nicht unserer Kontrolle unterliegt und deshalb ganz im Sinne Hartmut Rosas Resonanz auslösen kann. So kann eine (para-)soziale Beziehung zu den Moderator*innen entstehen, die uns über Jahre und Jahrzehnte begleiten und unseren Geschmack schärfen helfen. In seinem Buch Filterworld– How Algorithms Flattened Culture schreibt der Autor und Kulturkritiker Kyle Chayka dazu:

Recommendations between people are a two-way exchange: the curator must consider the value of what they are passing on, and the consumer must remain open-minded, giving up the option of skipping the track if it’s not immediately appealing. “You must get somebody to come on board with the idea that they don’t have control.

Insbesondere betont er, dass algorithmische Empfehlungen in erster Linie auf Ähnlichkeit basieren: Sie geben uns das, was wir in der Vergangenheit schon mochten. Vielleicht mit leichten Variationen und einem kleinen Blick nach links oder rechts. Menschliche Kurator*innen haben hingegen ein ganzes Spektrum an Auswahl- und Kombinationstechniken. Sie können subtile Ähnlichkeiten zwischen Stücken herausstellen, die auf den ersten Blick kaum etwas miteinander zu tun haben. Sie können Einflüsse nachzeichnen, ungewöhnliche Kombinationen zusammenstellen und uns bewusst mit Kontrasten überraschen – nicht zufällig, sondern mit Intention.

Es fehlen Zusammenhang und Verankerung

Hier taucht dann auch ein weiterer Aspekt auf, in dem die heutige Struktur des Internets einen allgemeinen Trend der Moderne und Post-Moderne verstärkt: Die Herauslösung von Personen, von Werken und von Ideen aus dem größeren Kontext, in dem sie entstanden sind oder in den sie gesetzt wurden. Die allgemeine Entwicklung beschreibt Ed Husain in seinem Buch Weltoffen aus Tradition sehr eindringlich. Hier zeigt er, wie die Interpretation religiöser Schriften immer mehr den Einzelnen überlassen wird, denen dann aber das Wissen um den Kontext und die Geschichte einer Textstelle fehlt, um diese tatsächlich in ihrer gesamten Komplexität erfassen zu können. Was bleibt, ist eine Überforderung des Einzelnen und die vereinfachten und zu oft von einem konkreten Interesse geleiteten Interpretationsangebote individueller Prediger, die dann wiederum eine getreue Gefolgschaft aufbauen.

„Soziale“ Medien, Streamingdienste und Suchmaschinen wiederum reißen einzelne Zitate, Musikstücke oder Artikel aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang. Was sie uns stattdessen anbieten, ist eine algorithmisch erstellte Liste, die zwar irgendeine Form von Relevanz widerspiegeln soll, aber eben keine Beziehung zwischen den unterschiedlichen Elementen erzeugt. Obwohl sie meist als Teil eines übergreifenden Zusammenhangs erstellt wurden, stehen sie jetzt alleine. Oder fast noch schlimmer, sie sind als alleinstehend konzipiert und erheben nicht einmal mehr den Anspruch einer Bedeutung über den konkreten Moment der Wahrnehmung hinaus. So verschwindet Bedeutung, so sinkt Komplexität und schließlich verlieren auch die z.B. Leser*innen die übergreifenden Zusammenhänge aus dem Blick und denken nur noch von Soundbite zu Soundbite.

Klassische „soziale“ Medien wie Twitter/X oder auch Instagram schwächen diesen Effekt noch ab, indem sie im Kern auf dem „Folgen“ von Personen basieren und damit grundsätzlich soziale oder zumindest parasoziale Beziehungen erlauben. Auch hier gab es in den letzten Jahren jedoch massive Schritte in Richtung einer algorithmischen Auswahl, bei der das Folgen nur noch ein relevanter Aspekt von vielen ist. Auf die Spitze treibt dies Tiktok, wo die Auswahl der Videos im Stream im Grunde nur noch auf algorithmischen Empfehlungen basiert. Cal Newport spricht deswegen hier auch sehr treffend von „Non-Social Media“.

Auch die Verbindung von Kunst und Kultur zu unserem eigenen Leben geht in dieser Konstellation verloren: Weiter oben schrieb ich schon von dem Gefühl, mich in einer Buchhandlung in England endlich mit Lesestoff für die nächsten Monate eindecken zu können. Oder der CD, die ich extra aus Singapur importiert habe, um die Musik hören zu können. Die Stunden im örtlichen CD-Laden, in denen ich in verschiedene CDs reingehört habe, um mich schließlich für eine zu entscheiden. All diese Erlebnisse erlauben es uns, Geschichten über unseren Medienkonsum zu erzählen, die dann auch zum Teil unserer Identität werden. Diese Geschichten werden im heutigen Internet immer weniger: Der Zugang ist kein Problem mehr und das „Entdecken“ wird uns auch immer leichter gemacht – glauben wir zumindest.

Gleichzeitig verlangt „das Internet“ von uns immer mehr, diese Konsumidentität nach außen zu tragen und zu performen: der Post auf Instagram hier, die lange Liste der Rezensionen bei letterboxd dort. Samira El Ouassil und Friedemann Karig schreiben darüber in ihrem Buch Erzählende Affen, dass wir immer weniger die Möglichkeit haben, eine Identität „im Kleinen“ zu testen und unseren Stil sowie Geschmack zu entwickeln. Wir müssen ihn gleich mit der Welt teilen und uns ihrem Urteil aussetzen. Gleichzeitig wird die oberflächliche Performance einer bestimmten, etablierten Identität immer einfacher, weil uns nahezu alle Medien unmittelbar zugänglich sind. Hier weist Kyle Chayka darauf hin, warum dies besonderen Einfluss auf Subkulturen hat:

It doesn’t take time to get into a scene or embrace a style; it’s as easy as buying something on Amazon and getting it the next day, then posting it online. […] Decades ago, friction was what made a subculture. You had to figure out what punk or goth was about, learn its codes, seek out compatriots.

Ein anderes Leben im Netz ist möglich

Als Nutzer*innen stehen wir dieser Entwicklung glücklicherweise nicht hilflos gegenüber, wenn wir sie einmal für uns erkannt und akzeptiert haben. Mit einem auf den ersten Blick kleinen, aber folgenreichen Schritt können wir das Netz zumindest für uns persönlich menschengerechter gestalten und damit dazu beitragen, die Produkte und Dienste zu unterstützen, die uns genau das ermöglichen. Im Kern geht es dabei darum, den Verlockungen des Mehr und Mehr aktiv zu widerstehen und aus der algorithmisch getriebenen Empfehlungsspirale auszusteigen – zumindest, solange diese Algorithmen nicht explizit in unserem eigenen besten Sinne für uns arbeiten.

Dabei geht es nicht darum, die Vorteile der digitalen Medien zu leugnen oder ihnen zu entsagen. Stattdessen müssen wir lernen, so mit ihnen umzugehen, dass sie uns dienen und nicht uns nach ihrem Bilde gestalten. In einem etwas anderen Kontext – hier geht es um den überbordenden kurzfristigen Konsumismus – haben Lee Vinsel und Andrew L. Russell die notwendige Haltung in ihrem Buch The Innovation Delusion sehr prägnant beschrieben: „a kind of positive materialism that recognized the deep pleasure and meaning that can accompany physical realities“. Diese physischen Beschränkungen sind dabei in unserem Fall eben die Reibung und die Eigenständigkeit unseres Gegenübers, die wir für echte Resonanz brauchen.

Diese Gedanken sind keineswegs neu. Seit dem viel zitierten Slow Media Media Manifest von 2011 sind sie jedoch von Jahr zu Jahr relevanter geworden und erreichen mit der aktuellen Macht weniger zentraler Plattformen eine neue Dringlichkeit. In besagtem Manifest schrieben Benedikt Köhler, Sabrina David und Jörg Blumtritt bereits vor rund 13(!) Jahren:

Slow Media fördern Produzenten – Menschen, die aktiv bestimmen, was und wie sie konsumieren und produzieren wollen.

Damit weisen sie im Kern auf genau denselben Punkt hin, den ich dir auch in diesem Artikel als praktische Handreichung weitergeben möchte: Mache dir wieder mehr bewusst, welche Medien du warum konsumierst und wähle sie gezielt aus. Nutze dabei in erster Linie die Empfehlungen anderer Menschen.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile einige Trends und Entwicklungen, die genau in diese Richtung weisen: Da ist auf der einen Seite der massive Erfolg von Newslettern als Publikationsweg einzelner Autor*innen, aber auch Podcasts beziehen einen großen Teil ihrer Popularität aus der (para-)sozialen Beziehung der Hörerenden zu den Podcastenden. Das sind dann interessanterweise auch gute Beispiele für gesunde Formen der Monetarisierung abseits der großen Plattformen und deren undurchsichtigen Algorithmen.

Das eigene Netz bewusst gestalten

Doch inwieweit diese Trends tatsächlich in der Breite einen Wandel in der Grundstruktur des Medienkonsums im Internet bringen werden, ist nach wie vor offen. Vielleicht beschleunigt die Schwemme an KI-generiertem „Content“ hier auch eine Veränderung. Auch wenn wir ihn weiter fordern und vorantreiben sollten, können wir auch in unserem eigenen Konsum zumindest unser Internet menschengerechter gestalten: durch andere Routinen, freiwillige Beschränkung und die Wahl passender Tools, die unser Vorhaben unterstützen.

Das bedeutet natürlich einen bewussten Schritt heraus aus dem Autopiloten. Dieser ist oft zwar sehr bequem, sorgt eben auch vielfach dafür, dass wichtige Aspekte zu kurz kommen. Auch hier gilt das, was Alain de Botton in seinem Buch Religion für Atheisten schrieb – eines meiner absoluten Lieblingszitate mit Blick auf die Diagnose unserer kapitalistischen Welt:

It is a singularly regrettable feature of the modern world that while some of the most trivial of our requirements (for shampoo and moisturizers, for example, as well as pasta sauce and sunglasses) are met by superlatively managed brands, our essential needs are left in the disorganized and unpredictable care of lone actors.

Es gibt einige Bewegungen, das Netz vor diesem Hintergrund „zu einem besseren Ort zu machen“: zum Beispiel das Fediversum mit seinen verschiedenen Diensten und seiner dezentralen Struktur oder das Indieweb, welche im Kern versucht, eine Vernetzung wie in den „sozialen Medien“ über individuelle Blogs zu erzeugen. Diese umfassenden Initiativen sind in hohem Maße auf Netzwerkeffekte angewiesen und daher bislang eher in Nischen erfolgreich.

Der erste Schritt dabei, mir eine eigene digitale Welt zu gestalten, die meinen Interessen entspricht, war es, das Bewusstsein zu entwickeln, in welchen Bereichen ich einfachen Zugang und automatische „Berieselung“ höher gewichtet habe, als tatsächliche Verbindung und Resonanz im Sinne Rosas. Dabei haben mir folgende Fragen geholfen:

- Wo lasse ich mich von einem Algorithmus leiten, der primär den Interessen anderer dient?

- Wo nutze ich Inhalte, die aus dem größeren Kontext genommen werden, in dem sie eigentlich stehen?

- Wo nutze ich automatische Empfehlungen, wo ich auch persönliche nutzen könnte?

- Wo unterstütze ich Unternehmen, die ihre Marktmacht übermäßig ausnutzen?

Im Anschluss geht es darum, die Infrastruktur für das eigene menschengerechte Internet zu gestalten. Dafür möchte ich meine eigenen Fundstücke mit euch teilen, um euch vielleicht ein paar Ansatzpunkte für eure Entdeckungsreise zu geben:

Tooltipps und -ideen

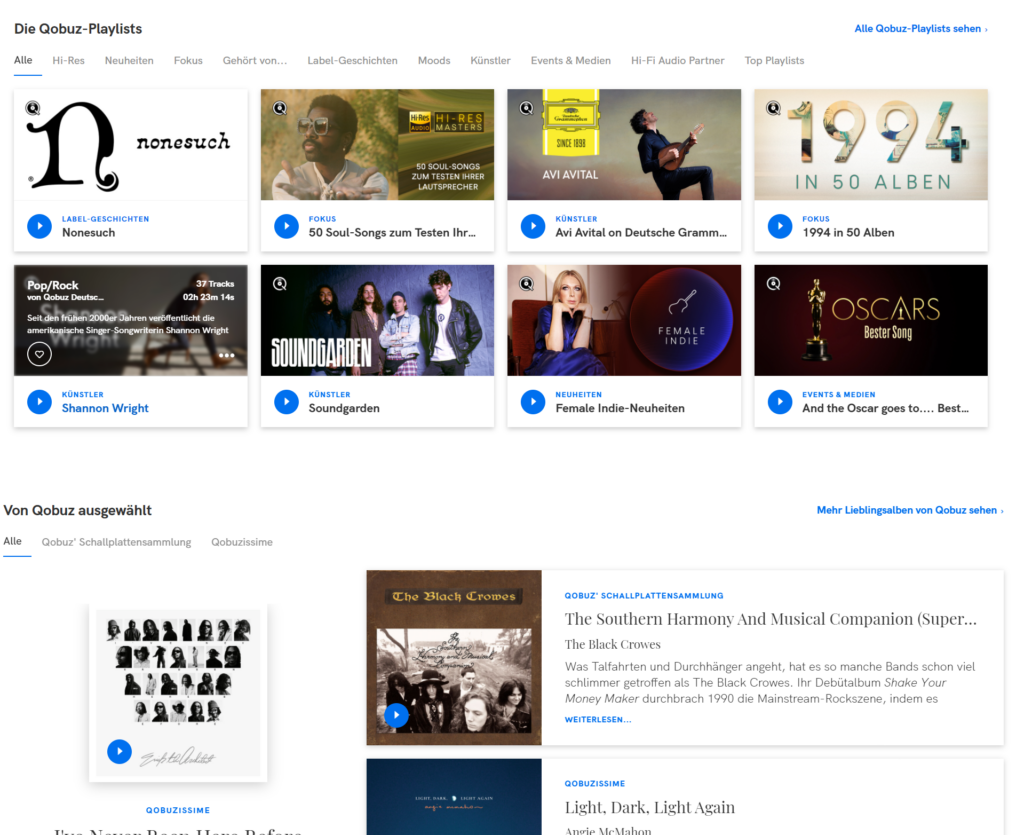

Musik

In Sachen Musik war ich über Jahre hinweg Stammkunde beim Platzhirsch Spotify. Doch vor einigen Monaten bin auf über den französischen Anbieter Qobuz gestoßen: Dessen Katalog ist in den für mich relevanten Teilen mit Spotify vergleichbar, er setzt bei der Empfehlung jedoch deutlich stärker auf Kuratierung durch Menschen und schließt ein Online-Musikmagazin mit ein. Mein Musikgeschmack hat sich dadurch auf jeden Fall schon deutlich geweitet. Auch setzt Qobuz viel stärker auf Alben, als Dienste wie Spotify – und an das Hören zusammenhangloser Playlists habe ich mich nie wirklich gewöhnen können. Aktuelle Zahlen zur Vergütung der Musiker*innen habe ich keine gefunden, vor einigen Jahren lag diese allerdings anscheinend bei einem Vielfachen aller anderen großen Dienste. Zudem wird die Musik in sehr hoher Qualität gestreamt und es gibt auch die Möglichkeit, digitale Alben DRM-frei zu kaufen. Für Fans klassischer Musik wäre vielleicht das deutsche idagio einen Blick wert.

Außerdem habe ich mir die Webseiten einzelner Musikmagazine geschnappt und schaue hier per RSS-Feed nach neuen Rezensionen und hole mir dadurch Impulse und Ideen. Das „Hintergrundrauschen“ schließlich besorgt bei mir meist Radio Paradise, das mich gerade durch seine plötzlichen Kontraste und Stilbrüche immer wieder positiv überrascht – das beste Beispiel für die höhere Qualität menschlichen Kuratierens.

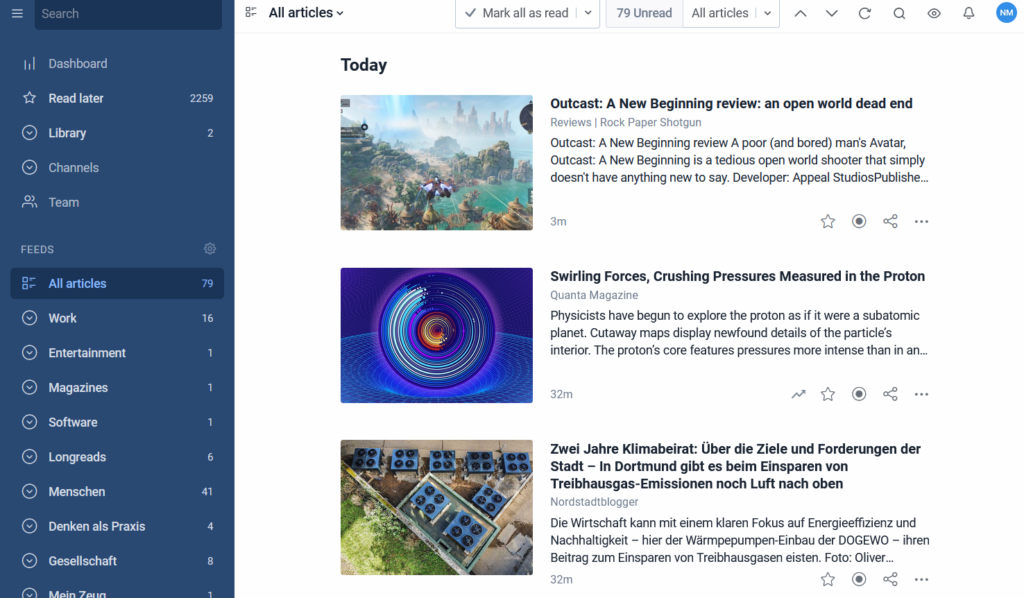

Texte

Für mich der vermutlich relevanteste Bereich, in dem ich schon seit Jahren auf der Suche nach guten Quellen und einem angenehmen Workflow. Im Zentrum stehen dabei mein RSS-Reader Inoreader und ein Read-Later-Tool – bis vor Kurzem Instapaper, nun aber das kostenlose Omnivore. Hier habe ich die Möglichkeit, selbst meine Quellen zu bestimmen und bekomme keine algorithmisch vorgefilterte Auswahl, auch wenn ich selbst natürlich Filter definieren kann. Im RSS-Reader wähle ich aus, was ich lesen will und lese es dann in der Read-Later-App. Markierungen und Notizen fließen dann teilautomatisiert zu Obsidian.

Dann gibt es noch einige Online- und Offline-Medien, die ich abonniert habe und regelmäßig besuche. In der nächsten Zeit möchte ich mir dazu ein paar Dienste nochmal genauer anschauen, die auch stark auf menschliche Empfehlungen zu Texten o.ä. setzen – unter anderem Flipboard und piqd.

Wenn ich auf der Suche nach konkreten Informationen oder Texten zu einem spezifischen Thema bin, habe ich mittlerweile Google und auch den anderen werbefinanzierten Suchmaschinen den Rücken gekehrt. Stattdessen bezahle ich 5$ im Monat für die Suchmaschine kagi, die zahlreiche Features bietet, die bei Google und Co. undenkbar sind. Über kagi hatte ich im Blog auch schonmal ausführlicher geschrieben – mittlerweile sind jedoch weitere Features wie eine Integration von Wolfram Alpha hinzugekommen.

Bücher

Meine Bücher lese ich fast ausschließlich digital und bin dabei lange nicht von Amazon weggekommen. Seit immer mehr Verlage ihre Bücher jedoch mit „weichem“ Kopierschutz anbieten, kann ich endlich den Komfort und die Zuverlässigkeit der Kindle-Plattform nutzen, ohne dort auch meine Bücher kaufen zu müssen. Wenn möglich, kaufe ich deutsche eBooks daher im Online-Shop einer kleinen lokalen Buchhandlung. Lange Zeit waren englische eBooks in Deutschland außerhalb von Amazon nur zu Mondpreisen zu bekommen – das gilt auch leider meist immer noch für die unabhängigen deutschen Onlineshops. Mit ebook.de bietet jetzt aber immerhin die Online-Plattform von Hugendubel vergleichbare Preise, sodass ich dort guten Gewissens die meisten meiner englischen eBooks kaufe.

Sonstiges

Auch in anderen Bereichen gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich abseits der etablierten Plattformen zu bewegen und bei ähnlichem Komfort ein wesentlich menschengerechteres Internet zu erleben: Nextcloud statt OneDrive, mubi statt Netflix, Mastodon statt X/Twitter, mailbox.org oder ProtonMail statt Google Mail, GOG statt Steam, und, und, und …

Was kennt ihr an Plattformen, Tools und Routinen, die euch mehr Resonanz im Internet ermöglichen?

Nachtrag 18.02.2025: Dieser Post reiht sich hervorragend in die aktuelle „Blogparade“ #SoSollWeb von Annette Schwindt ein, bei der viele andere Beiträge zum Thema verlinkt sind.

Schreibe einen Kommentar